北海道の高校「学科・コース」は色々ある!将来を考えて選ぼう

(出典:大成会)

現在、日本の公立高校では私立高校のように、学力や部活動、そして地域貢献などで目立つために学校の特徴を強化させようとしています。

それら全てに共通して求められるのは目に見える結果です。つまり、特徴を強化するというのは、際立った実績を残し、何とか生徒を集めるということです。実は、少子化で大都市の公立高校でさえ閉校の可能性が高くなっているようです。

実際に、私立高校では校内でもレベル別の指導が行われています。「学力(テストの点数)の向上だけを目指す…」というまるで学習塾のような状況になっているわけです。高校は、目先の結果にこだわるあまり、学習意欲を向上させようとはしなくなりつつあります。

当然、学力がなかなか向上しない生徒もいますが、個別指導で教師が対応すると他の生徒から「不公平だ」「えこひいき」という声が聞こえてくることもあるようです。結局、それがいじめの原因となることも少なくありません。

「いじめを起こさない」というのは教師の重要な仕事ですが、教師も授業と生徒指導だけが仕事ではなく、部活動や事務作業、担任など多忙な中で少しでも負担を減らしたいと考えているように思います。

だから、教師たちはさらにいじめが発生しやすい環境を作ることをしたくないと考え、リスクを取らないようにする傾向があります。受験や部活動の結果は結果が全てですが、いじめがあっても無視するのが学校の本当の姿です。

突然の無視…「誰も僕を見ない」 小学6年生のいじめ、止めたのは

(出典:2020年8月9日 with news)

中学・高校の先生たちは、このコラムを読んでいて自分自身が情けなく思うかもしれませんが、これが現実であるのは明らかです。当然、全ての学校がこのような体たらくではないと思います。

大事なことは、先生はひとり一人の生徒それぞれに声をかけることです。英語の授業で上手く答えられたり、美術の授業で上手な絵が描けたり、体育の授業でチームワークを発揮した生徒ひとり一人を的確に褒めることです。

褒めるといっても簡単に声をかけるだけですが、後は生徒の主体性に任せるような指導をすることが求められているように思います。また、成績が悪い生徒に対してまずはじっくり話を聞き、一つ一つ丁寧に教えながら、苦手意識を克服するところから始めていきます。

さらに、クラス全体に得意な人は苦手な人を上手く動かせるように協力してもらい、苦手な人も苦手なりにチームに貢献してもらうように指示していきます。こうすることで、クラス全体にまとまりが出てきて、いい雰囲気で授業を行えるようになります。

私自身、中学や高校の授業に参加する機会を何度か与えられたことがありましたが、いずれもいい雰囲気のクラスであったことからその必要を全く感じませんでした。しかし、もし悪い雰囲気のクラスに当たった場合、先生は相当辛い思いをするはずです。

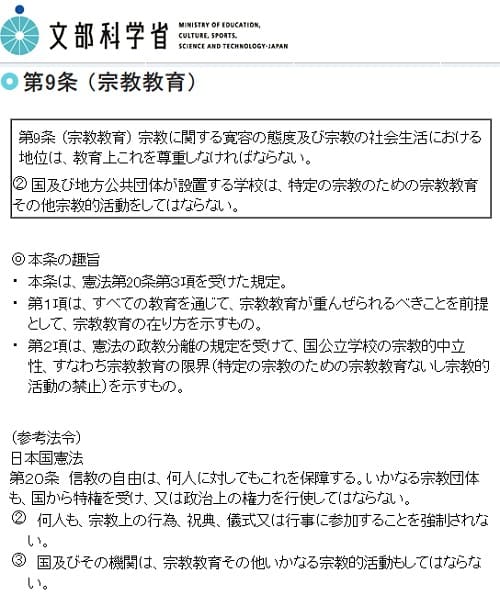

文科省ホームページ:第9条(宗教教育)

(出典:文部科学省)

結局、授業というのは日常の生徒指導の延長でしかないということです。そして、先生も日本の公務員であることから政治や宗教の話が一切タブーであることは問題であるように思います。

学校の先生の中にもキリスト教徒や仏教徒は普通にいると思いますが、授業や職員室ではその当たり前の話ができません。まるで中国共産党のような組織が日本の役所や学校なのですが、これからの日本には宗教教育が必要であるように思います。

最近の世の中の流れのなかで、信仰心に関心がある先生は増えていると思いますが、それだけ宗教が人格形成に与える影響が大きいことを知っているからです。

1クラス当たりの生徒数が減少している今、中学・高校はさらに少人数制の授業にチャレンジしてもらいたいと思います。最終的には、私たちAtlasマンツーマン英会話のような個人指導と全人教育を目指して欲しいと願っています。